- 2021.10.

07 道路⑤「人が住むための道路・その3」

土地

建物

その他

先週は、

5種類の「人が住むための道路」

(=建築基準法が定める道路)

を紹介しました。

(<道路④「人が住むための道路その2」>)

さて、

「5種類の道路」には、

共通点があります。

①勝手に用途や形状を変更できない

②道路幅員が4m以上ある

の2点です。

①は、まあ分かりますよね。

例えば、ある朝突然、

私道が駐車場に変わっていたら…

とても家なんか建てられません。

では②はどうでしょう?

なぜ4m以上なのでしょう?

これは、主に防火対策が理由です。

大正時代の都市計画の道路幅員は、

9尺(約2.7m)以上でした。

当時は今より木造住宅が密集していて、

延焼の危険がずっと高かったのです。

また、時代は自動車が普及し、

消防車などの緊急車両ができました。

これも狭い道では使えません。

そこで、昭和13年(1938年)、

走路幅は4m以上に改正されました。

(当時は戦時体制でしたから、

空襲対策の意味もあったかも…)

そして、戦後の昭和25年(1950年)、

今の建築基準法が制定された時に

この“4m以上”基準が

引き継がれたんですね。

こうして、戦後の街は、

4m道路を基準にして

造られていきました。

(車両の大型化や歩道の必要性から、

今は6m以上の道路も増えています)

ところが、実はまだまだ、

2.7m道路で造られた街区が

日本中に残っているんですね。

こうした古い道、

4m未満の道路でも、

昔から利用されてきた道は

「人が住むための道路」に

特例で認定されています。

それが次週詳しく紹介します、

「2項道路」と呼ばれる道です。

(つづく)

- SHARE

THIS POST

最新記事

-

- 2024.05.

21 - 『契約内容の主な目的』とは?

土地

建物

契約

近年、契約で重視されるものに 「契約の目的」があります。 …

- 2024.05.

-

- 2024.04.

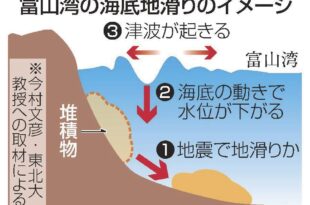

20 - 「海底地滑り津波」は早い!

土地

その他

「海底地滑り津波」 今年の能登半島地震のニュースで 初め…

- 2024.04.

-

- 2024.04.

15 - GW期間中の営業について

その他

株式会社イエステージ・kaiのゴールデンウイーク期間中の営業についてお…

- 2024.04.

記事一覧に戻る

※プレ査定サービスはご提供いただいた情報からの目安査定となります。

詳細な査定は訪問査定をご依頼ください。