- 2020.04.

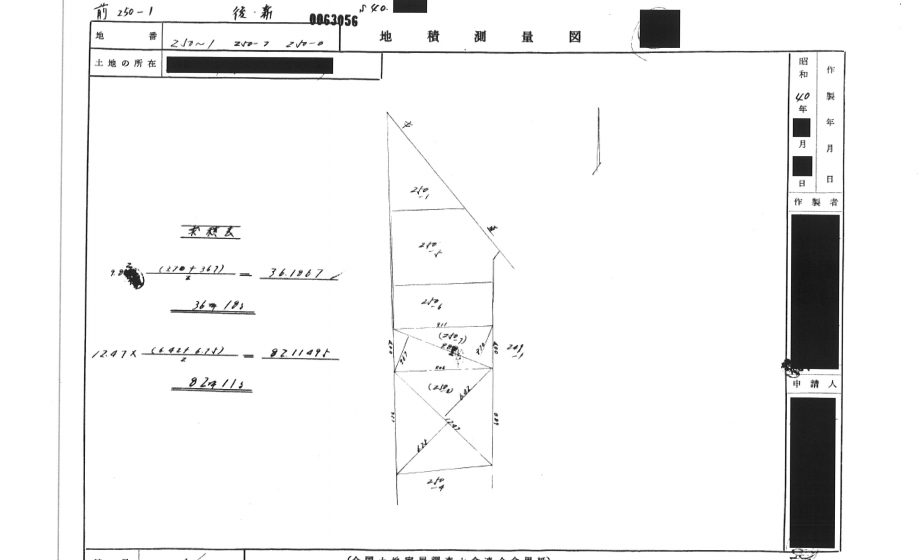

28 「地積測量図」の歴史②

土地

契約

その他

先週の続き。「地積測量図の歴史」です。

さて復習です。地積測量図って何でした?

そう、法務局で保管されている測量図でした。

誰でも確認できる、公的な測量図です。

ということはつまり、公簿面積の根拠です!

なにより信頼性が重要ですね。

でも、その地積測量図、実は時代によって

作成方法や精度に違いがあります。

今まで何度も大きな制度改正がありましたが、

私が特に大きな分岐点と思うのは、

そのうちで次の2回です。

先ず1960年(昭和35年)です。

地積測量図の制度が始まった年です。

そう!それ以前に登記された土地には、

そもそも地積測量図が保管されていません!

つまり、面積の求積図が永久保存されずに、

土地の面積は登記されていたんですね。

次の分岐点は、2005年(平成17年)です。

「改正不動産登記法」が施行された年です。

それまでは「残地法」といって、

新たに分筆する土地だけ測量していました。

残りの土地は、元の“不確かな”地積から

分筆面積を差し引いて登記していたのです。

う~ん、それじゃあ信頼性は薄いですよね。

ですがこの年から、分筆する土地も、残地も、

原則全ての土地を求積することになりました。

これだと、信頼性が格段に上がりますね。

さて、この結果、何が言えるでしょう?

地積測量図を調べるときには、

1960年~2005年の地積測量図に要注意!

じゃないでしょうか!

確定測量図としての信頼性に乏しい場合が

結構な割合でありそうです(苦笑)

土地の取引に地積の確定は大変重要です!

ぜひ気をつけてください!

- SHARE

THIS POST

最新記事

-

- 2024.05.

21 - 『契約内容の主な目的』とは?

土地

建物

契約

近年、契約で重視されるものに 「契約の目的」があります。 …

- 2024.05.

-

- 2024.04.

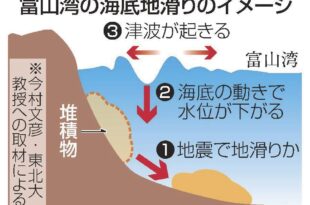

20 - 「海底地滑り津波」は早い!

土地

その他

「海底地滑り津波」 今年の能登半島地震のニュースで 初め…

- 2024.04.

-

- 2024.04.

15 - GW期間中の営業について

その他

株式会社イエステージ・kaiのゴールデンウイーク期間中の営業についてお…

- 2024.04.

記事一覧に戻る

※プレ査定サービスはご提供いただいた情報からの目安査定となります。

詳細な査定は訪問査定をご依頼ください。