- 2018.09.

03 「縄伸び」と「縄縮み」

土地

農地を宅地に転用する時に、改めて測量してみると、公簿面積と実測面積が一致しない場合が、実は結構あります。

こんなケースを「縄延び」「縄縮み」と呼んだりします。

「縄延び」=実測面積 > 登記簿記載面積

「縄縮み」=実測面積 < 登記簿記載面積

どうしてこんなことが起きてしまうのか?

原因をたどると、話はなんと明治時代までさかのぼってしまったりします。

明治の初め、10年代から20年代にかけてのわずかな期間で、明治政府は日本中の土地を測り「土地台帳」を作り上げました。

(これを「地租改正事業」といいます)

それから戦後、昭和35年に今の登記制度ができたときに、その土地台帳の記載内容がそのまま引き継がれました。

その後、国土調査や土地区画整理など今の技術で測り直して順に地積を更正していってるわけですが、これはなかなか時間のかかることですから、現在でも旧土地台帳の内容が残っている場合があります。

特に農地や山林では、区画整理や耕地整理されたところを除いては、明治時代の測量結果のままで登記されているところがほとんどです。

明治時代の測量技術は未熟でしたし、先述のように大急ぎで行ったので素人も大勢導入されていましたから、間違いも多かったのですが、面積が大きく違う理由は、実はそれだけではありません。

そもそも明治政府が大急ぎで地租改正を行ったのは税金を取り立てる為です。

対して住民側は、税金の負担を軽くするために、大急ぎの測量のスキをついて実際よりも長めに目盛りをうった縄を使い、地積を小さめに測量して申告したそうです。

ですから今そうした土地を図ったら、ほとんどの場合は面積が「縄伸び」します(つまり増えます)。

地積測量図が登記されていなくて古い公図しかない場合などは、実際にこういうことも多いので、ぜひ注意してください。

- SHARE

THIS POST

最新記事

-

- 2024.05.

21 - 『契約内容の主な目的』とは?

土地

建物

契約

近年、契約で重視されるものに 「契約の目的」があります。 …

- 2024.05.

-

- 2024.04.

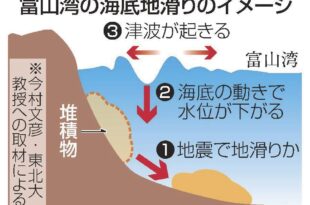

20 - 「海底地滑り津波」は早い!

土地

その他

「海底地滑り津波」 今年の能登半島地震のニュースで 初め…

- 2024.04.

-

- 2024.04.

15 - GW期間中の営業について

その他

株式会社イエステージ・kaiのゴールデンウイーク期間中の営業についてお…

- 2024.04.

記事一覧に戻る

※プレ査定サービスはご提供いただいた情報からの目安査定となります。

詳細な査定は訪問査定をご依頼ください。