- 2019.02.

05 建築基準法の歴史

建物

契約

今日は、昨日の「建物の建築に関する法律」の外伝です。

『建築基準法』の歴史をご紹介したいと思います。

建築基準法は昭和25年(1950年)にできた法律ですが、

その第一条には、「最低の基準を定めている」と書かれています。

最低限?どういうことでしょう?

それは、全国一律で、どんな大工さんでも守れるルールを作ったからです。

当時、日本に建築士さんは一人もいませんでした。

そりゃそうです。同じ昭和25年にできた新しい資格なんですから。

なので、当時の家づくりの中心は棟梁率いる大工さん達だったんですね。

やがて建築士資格を持った専門家も徐々に増えて、建築基準法は少しずつ改正されていきます。

最初の課題は『火災対策』でした。

江戸時代から変わらぬ大問題です。

木造が中心の日本では当然だったでしょう。

耐火性能を向上するために、材料や構造などが見直されていきました。

防災という意味での次の課題は『耐震性』でした。

特に1978年(昭和53年)の宮城県沖地震が大きな契機になりました。

3年後の1981年(昭和56年)に新耐震設計という設計法が新設されます。

これが今までで一番大きな改正で、昭和56年以前を旧耐震基準、それ以降を新耐震基準と呼ぶほどです。

その後に起こった阪神淡路大震災や東日本大震災などで、この新旧基準の差が明らかになりました。

新基準の建物で多くの命が救われた一方で、逆の事態も起きてしまいました。

その後、新基準は大きな災害ごとに不足な箇所が改正されてきました。

また旧基準の建物は、耐震改修が順次進められています。

このように、建築基準法は今も日進月歩に進化を遂げながら、私たちの暮らしの安全に密接に関わっているのです。

- SHARE

THIS POST

最新記事

-

- 2024.05.

21 - 『契約内容の主な目的』とは?

土地

建物

契約

近年、契約で重視されるものに 「契約の目的」があります。 …

- 2024.05.

-

- 2024.04.

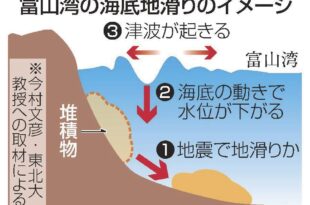

20 - 「海底地滑り津波」は早い!

土地

その他

「海底地滑り津波」 今年の能登半島地震のニュースで 初め…

- 2024.04.

-

- 2024.04.

15 - GW期間中の営業について

その他

株式会社イエステージ・kaiのゴールデンウイーク期間中の営業についてお…

- 2024.04.

記事一覧に戻る

※プレ査定サービスはご提供いただいた情報からの目安査定となります。

詳細な査定は訪問査定をご依頼ください。