- 2022.07.

01 トイレのお話③

土地

みなさんこんにちは~!

イエステージの佐藤です。

ようやくトイレのお話も③に突入!

前回、し尿処理施設の整備と浄化槽の設置まできました!

さて、し尿処理施設を設置することに決まったものの、問題はまだまだ残ります。

どうやって各家庭から施設まで運ぶのか?という問題です。

これが、なかなか厄介だったんです。

河川にも放流できない、かといって置いておいても使い道が乏しい厄介者たち

処理施設まで最初は人力で運んでいたそうです←後に自動車を使うように

環境は良くなるものの、人口増加に伴い人力で運ぶことには限界がくることはわかっていました。

そこで、下水道の整備が始まっていきます。

今でこそ、道路というのはアスファルトで舗装されていて車通りの多いものですが、戦前の道路の多くは

砂利や土で整備されておりました。

比較的、掘削も簡単で下水道の埋設もしやすかったと言います。

当時の下水は、管の勾配だけで流すものが主流でしたから、結構な流量が必要とされています。

そのため、途中で詰まらないようにするために雨水も一緒に流していたそうです。

一見、合理的っぽく見えるこのシステムですが、日本は四季のある国です。

梅雨・台風 等 雨が降るイベントには困らないお国柄。

大量の雨水が流れ込んだ下水管はどうなるでしょうか・・・

お察しの通り溢れるわけですね。

さらには汚染された水の量が急激に増加することになり、処理施設のキャパシティをオーバーしていくわけです。

すると、未処理の水があふれだし・・・・・

結局は汚染が広がってしまいますね。

そこで、雨水と下水を分けて流す「分流式」が広まっていくわけです。

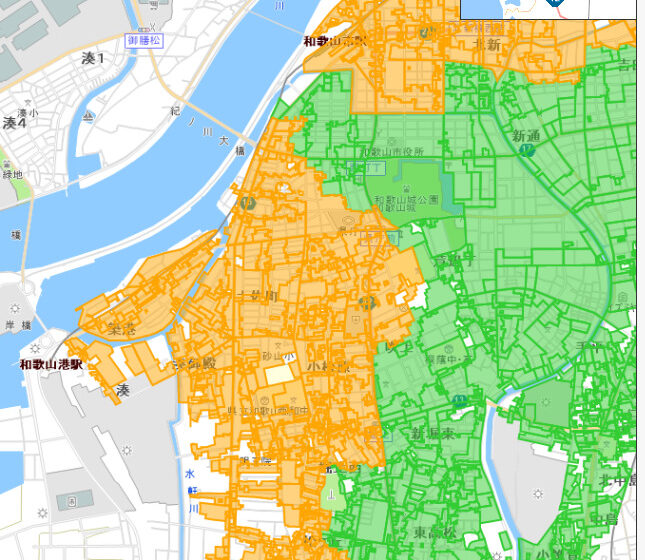

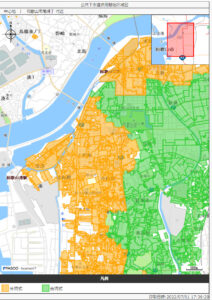

例えば、和歌山市のわが町ガイドを見て頂くとわかるのですが、

オレンジ色の分流と・緑色の合流に分かれています。

古くからある街並みのところは合流式(緑色)

新しい街並みのところは分流式(オレンジ色)

で整備されていますね。

下水を整備していくのは行政の方針ですから、エリアはどんどん広がっていきます。

それでもこれからはオレンジ色のエリアが増えていくんでしょうね!

恐らく、重要事項説明書を聞くときくらいしか分流・合流の言葉を聞く機会は無いと思いますが、

住む場所の歴史をたどる一歩になります。

あー、長いシリーズになりました。

昔のことを思い出しながら書いておりますので、記憶違いがあったらご容赦くださいませm(_ _)m

最新記事

-

- 2024.05.

21 - 『契約内容の主な目的』とは?

土地

建物

契約

近年、契約で重視されるものに 「契約の目的」があります。 …

- 2024.05.

-

- 2024.04.

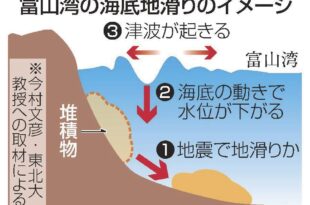

20 - 「海底地滑り津波」は早い!

土地

その他

「海底地滑り津波」 今年の能登半島地震のニュースで 初め…

- 2024.04.

-

- 2024.04.

15 - GW期間中の営業について

その他

株式会社イエステージ・kaiのゴールデンウイーク期間中の営業についてお…

- 2024.04.

記事一覧に戻る

※プレ査定サービスはご提供いただいた情報からの目安査定となります。

詳細な査定は訪問査定をご依頼ください。